L'École dans l'Histoire

C'est en 1716 qu'est créé le corps des ponts et chaussées. La mise en place d'une formation spécifique des ingénieurs d'État confiée à Jean-Rodolphe Perronet sera décidée en 1747 par un arrêt du conseil du Roi considéré comme l'acte de création de l'École.Entre 1747 et le XXIe siècle, l'histoire de l'École a été rythmée par le passage en son sein de grandes figures qui ont servi l'État autant par leurs recherches que par leurs réalisations, leurs personnalités atypiques et leur dévouement. L'École nationale des ponts et chaussées possède une épaisseur historique et culturelle hors normes.

En France, la construction des routes, ponts et canaux resta très longtemps de la seule compétence des seigneurs, associations de marchands ou ordres monastiques. Avec Colbert, une politique plus efficace vit le jour, mais les techniciens étaient recrutés au coup par coup. Il fallut attendre l'année 1716 pour qu'un arrêt crée un corps d'ingénieurs régulièrement appointés : le corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées.

Une cinquantaine d'élèves

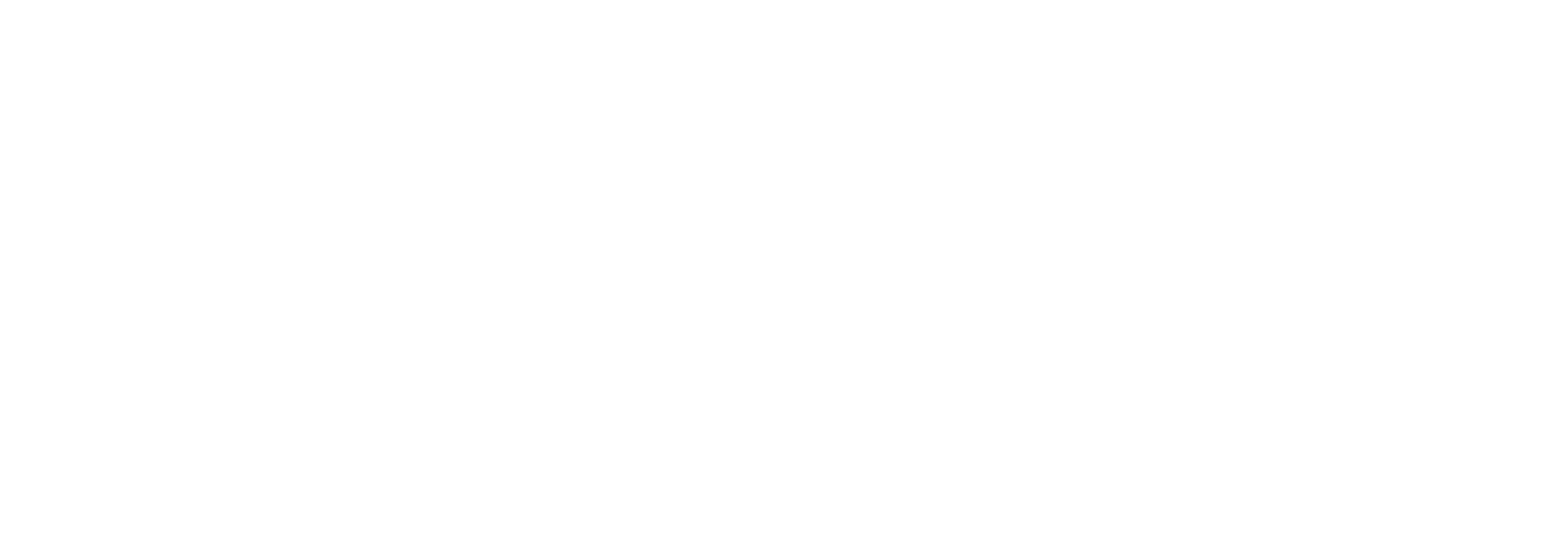

La mise en place d'une formation spécifique à ce corps fut décidée par l'arrêt du Roi du 14 février 1747, acte fondateur de l’École. Et jusqu'en 1794, l’École fut marquée par la personnalité de son directeur, Jean-Rodolphe Perronet, à la fois ingénieur, administrateur talentueux et érudit participant à l'élaboration de l'Encyclopédie de d'Alembert et Diderot. L’École comptait alors une cinquantaine d'élèves (Lebon, Bernardin de Saint-Pierre, Méchain, Brémontier…) et pas un seul enseignant. En effet, les élèves recevaient une instruction théorique par auto-apprentissage et par enseignement mutuel dans les domaines de la géométrie, l'algèbre, la mécanique, l'hydraulique…

L'enseignement théorique était complété par une formation pratique assez poussée par le biais de campagnes annuelles sur des chantiers de province ou par des collaborations auprès des savants et seigneurs. Cet aspect pratique de la formation apparaissait aussi dans l'obligation pour les élèves de participer au levé de la carte du Royaume.

La sanction de la formation prenait en compte tout à la fois l'assiduité, les études antérieures, les cours extérieurs, les campagnes annuelles, les cours professés et les résultats aux concours : la durée des études pouvait alors varier de 4 à 12 ans.

Une école d'application

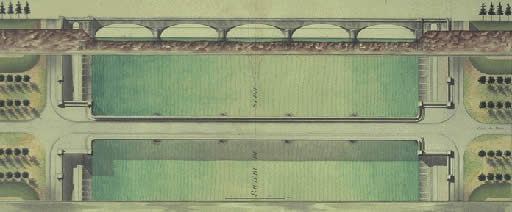

L'enseignement se structura peu à peu et les ingénieurs des Ponts et Chaussées accrurent progressivement leurs prérogatives en s'adjugeant un quasi monopole sur l'aménagement du territoire. A la Révolution, des voix s'élevèrent pour critiquer le caractère autoritaire de cette politique tandis que naissait l'idée de créer une puissante école regroupant les élèves des Ponts, des Mines et du Génie. L’École Polytechnique vit ainsi le jour en 1795 et l’École des Ponts fut conservée comme école d'application.

La direction passa en 1798 à Gaspard Riche de Prony. Jusqu'en 1839, il s'efforça de remanier les anciens programmes de travail en fonction de l'éducation reçue par les élèves de Polytechnique afin d'assurer une liaison logique.

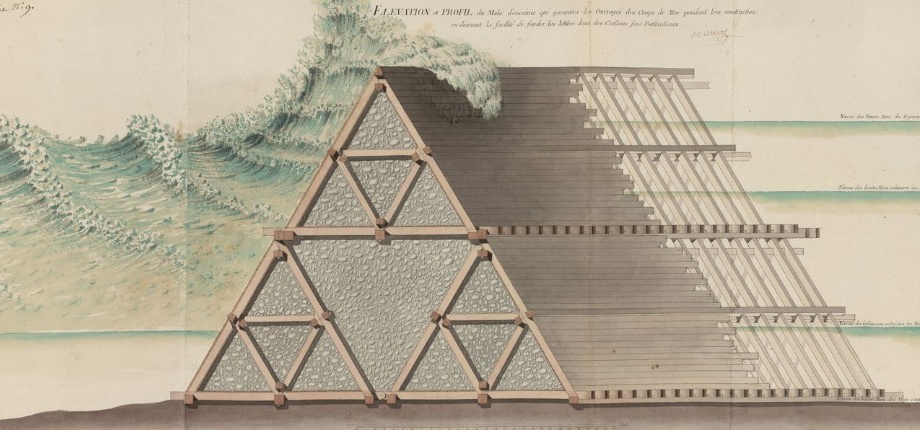

Le rodage de cette nouvelle Ecole des Ponts a été assez délicat. D'autant plus que le Premier Empire fut une période d'intense activité marquée par la reconstruction du réseau routier, dégradé pendant la Révolution, et par une politique de grands travaux hydrauliques.

Des ingénieurs célèbres

Plusieurs ingénieurs y participèrent : Barré de Saint-Venant, Belgrand, Biot, Cauchy, Coriolis, Dupuit, Fresnel, Gay-Lussac, Navier, Vicat. Le rythme des travaux s'accélèra, la complexité des tâches augmenta et l'Ecole mit une vingtaine d'années à ajuster son enseignement aux nécessités de l'ère industrielle et à s'adapter à une société plus mobile.En parallèle, l'année 1831 vit la création du premier laboratoire de l'École et du premier numéro des Annales des Ponts et Chaussées.

Consacrant une nouvelle étape dans l'évolution de l'École, le décret de 1851 insista sur l'organisation des cours, la rédaction d'un emploi du temps annuel, la qualité des professeurs, le contrôle du travail des élèves. Pour la première fois, l'École s'ouvrit aux élèves externes (français et étrangers) et aux auditeurs libres. Leur instruction étant plus faible que celle des élèves de Polytechnique, il fallut créer les classes préparatoires dès 1875.

A cette époque, en France, le développement remarquable des transports, des routes, ponts et canaux… fut fortement marqué par les ingénieurs des Ponts et Chaussées (Becquerel, Bienvenüe, Caquot, Carnot, Colson, Coyne, Freyssinet, Resal, Séjourné...). Ceux-ci ont modernisé le pays en profondeur en créant les grands réseaux de circulation enviés par beaucoup.

Vers la fin du 19e siècle, l'École avait acquis ses principaux traits distinctifs et ne subit plus de grands bouleversements. Elle s'adapta simplement aux progrès incessants des techniques et créa de nouvelles chaires d'enseignements : électricité appliquée, économie sociale, urbanisme, bases aériennes... Toutefois, les guerres, la crise économique de 1929 et les périodes de reconstruction ne furent pas favorables à une évolution dynamique des grandes Écoles françaises et il fallut attendre le tournant de l'après-guerre pour que l'École des Ponts affirme réellement sa modernité.

Après-guerre, l'École se devait d'être de plus en plus à l'écoute du monde économique. Les effectifs ont augmenté sensiblement afin de répondre à la demande croissante d'ingénieurs tant pour le corps des Ponts et Chaussées que pour le secteur privé. Cette période avait en effet besoin de la compétence des ingénieurs (Ailleret, Galabru, Hirsch, Vicariot…) : le progrès des techniques, le développement considérable des sciences et des technologies liées au bâtiment, à l'urbanisme et à la protection de l'environnement imposèrent une diversification des enseignements qui a radicalement changé la physionomie de l'École.

En 1983, l'École s'engagea dans de vastes réformes concernant le mode de recrutement des élèves, la structure des programmes, les méthodes pédagogiques, les liaisons avec la recherche et les entreprises, la formation continue... Ce secteur de formation continue est, aujourd'hui, devenu le plus important parmi les grandes écoles d'ingénieurs. Dans le même cadre, l’École créa une maison d'édition scientifique et technique afin de contribuer à la diffusion des technologies et du savoir-faire français. En parallèle, alors que le laboratoire de recherche avait quitté l’École après la guerre, la nécessité de lier enseignement et recherche s'est de nouveau fait sentir et de nouveaux laboratoires de recherche se développèrent.

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Devenue, le 1 janvier 1994, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), l'École possède aujourd'hui la personnalité juridique propre à favoriser les initiatives adaptées au dynamisme de son développement. En 2000, sous la direction de Pierre Veltz, l'École a mis en place sa dernière réforme. L'ingénieur des Ponts et Chaussées doit désormais pouvoir gérer des projets multidisciplinaires. La réforme privilégie donc une culture scientifique forte, des champs fondamentaux de spécialisation, chez des ingénieurs formés à la coopération dans la résolution de problèmes socio-techniques complexes et aptes à travailler dans un contexte international.

En 2000, sous la direction de Pierre Veltz, l'École met en place sa dernière réforme. L'ingénieur des Ponts et Chaussées doit désormais pouvoir gérer des projets multidisciplinaires. La réforme privilégie donc une culture scientifique forte, des champs fondamentaux de spécialisation, chez des ingénieurs formés à la coopération dans la résolution de problèmes socio-techniques complexes et aptes à travailler dans un contexte international. Cette ouverture internationale est renforcée par la signature de nouveaux doubles diplômes.

L'ère des partenariats

Dans le domaine de la recherche, la création de l’Institut Navier en 2002 permet la constitution d’un pôle de taille internationale dans le domaine des structures et des matériaux.Toutefois, malgré une croissance continue, l’École reste cependant d’une taille trop limitée pour espérer atteindre à elle seule l’impact international souhaitable. C’est dire l’importance cruciale des rapprochements et des partenariats, dans le cadre du réseau des grandes écoles parisiennes, ParisTech, ou des établissements d’enseignement supérieur de la Cité Descartes, le Polytechnicum.

Lancement du projet Descartes+

Cette présence fondatrice au sein des réseaux locaux ancre l’École profondément dans son nouvel environnement. En 2005, au sein du pôle de compétitivité régional Ville et mobilité durables, l’École et d’autres établissements de la Cité Descartes lancent le projet Descartes +, construction d’un bâtiment capable de produire sa propre énergie : le bâtiment Coriolis.

Membre fondateur de Paris-Est Sup

En 2007, l’École est membre fondateur dde Paris- Est Sup, avec l’Université Gustave Eiffel, qui intègre dans un même ensemble interdisciplinaire recherche et enseignement généraux, technologiques et professionnels.

En 2008, l’École rompt les derniers liens avec son passé en quittant définitivement l’hôtel de Fleury. Seules les associations, les filiales et les Presses restent à Paris, à d’autres adresses…

La Cité Descartes est l’un des pôles retenus par l’État dans son projet pour l’avenir de la métropole parisienne avec le développement du Pôle d’Excellence de la Cité Descartes autour d’un « cluster » lié à la ville durable.

Le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer (MEEM) et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont conjointement décidé de créer un pôle scientifique et technique de rang mondial à Paris-Vallée de la Marne, au cœur de la Cité Descartes. Le rassemblement auprès de l’École de l’IFSSTAR (Université Gustave Eiffel) et du CSTB dans un nouveau bâtiment nommé Bienvenüe en représente un des aspects.

Membre de l’Institut Polytechnique de Paris

Le 15 juillet 2024, le décret 2024-818 confirme l’intégration de l’École nationale des ponts et chaussées à l’Institut Polytechnique de Paris, rejoignant ainsi 5 prestigieuses écoles d’ingénieurs françaises (École polytechnique, ENSTA, ENSAE Paris, Télécom Paris, Télécom SudParis) au sein de cet institut de sciences et de technologies de rang mondial.

Cette collaboration fédère notre activité de recherche et permet de mutualiser nos moyens, véritable atout pour les partenaires socio-économiques, en développant notre visibilité et notre compétitivité à l’international.